TAO原事务所厂房改造

On TAO Architect's Office

我一直觉得旧建筑改造的迷人之处在于你要挖掘并对待一段历史——如同考古,而旧建筑自身作为物质实体正因其持续的存在使我们体验到过去。因此,不同时间状态在同一物质实体上的并存成为建筑改造项目最有趣的基本特征。同时,旧建筑作为不同历史时期的事件发生的场所,也凝聚了不同时期的记忆。在中国城市化普遍抹去重写的方式中,通过保留一些旧的物质特征的碎片来唤醒这些记忆很有意义,即便是很微小,它也对保存城市的集体记忆有作用,而新介入的部分代表当下的时间特质也会因此更凸显出来。尽管这栋建筑并没有很长的历史 ( 建成不到10年 ),但保存记忆的原则与历史长短无关,因为记忆在历史中是持续的。

改造前的厂房 Existing condition

这栋旧建筑位于北京三环边上的青云仪表厂院内。原建筑是一个进深36m、长度100多米的混凝土结构厂房,之前是作为仓库来使用。进深方向每跨12m,面宽方向每跨6.6m,进深方向前两跨为4m高的空间,最后一跨为7.8m 高空间,上有吊车轨道过去是用于吊装货物的,地面还铺设有运货用的铁轨。由于已经不再需要仓库的功能,厂区将100多米长的建筑像切蛋糕一样划分成小面宽大进深的条形空间来出租用于办公,这样保证每个租户有对外的入口和采光。因此要改造的空间主要是沿着进深方向,这种切片式的划分导致很难感受原有大空间的尺度。不仅如此,原建筑巨大的结构构件在划分后尺度变小的空间中显得非常庞大,但这恰好形成了一种尺度的错位,使得结构在空间中的力量感被放大。因此,改造当中尺度的历史转换成为一个关键特质,原有的通长工业尺度在转变成更小的办公尺度后,如何还能被体验到?

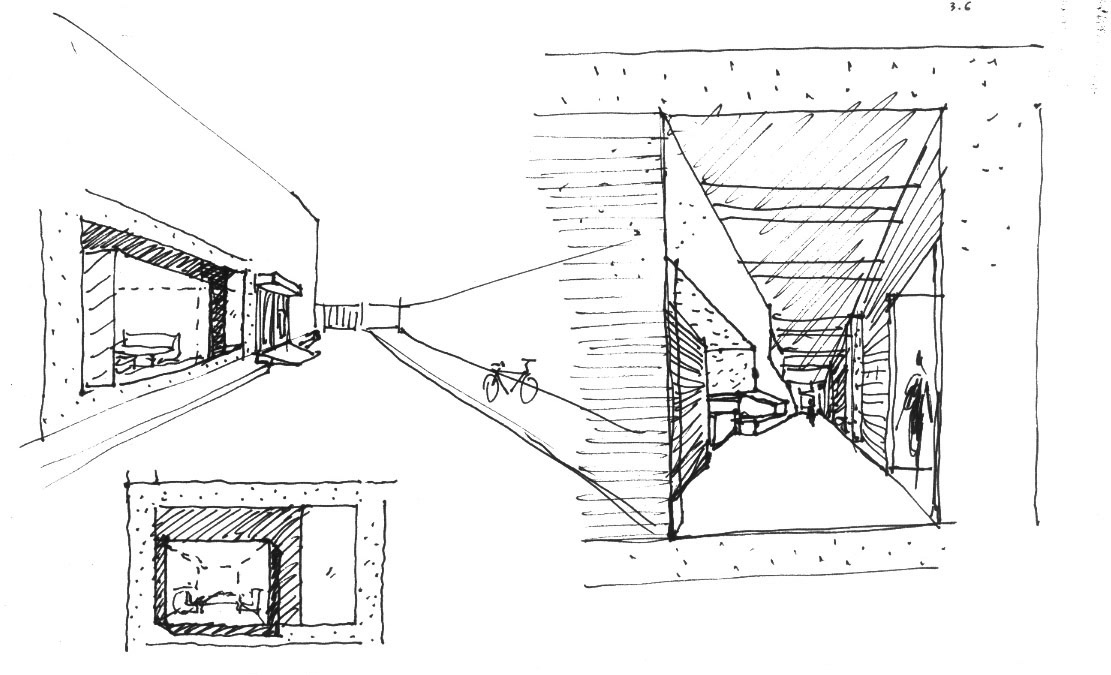

从保留场所记忆的角度出发,我们希望以前的工业空间尺度仍然能被感受到。从这点出发,设计保留了后面7.8m的高空间作为事务所主要的工作空间,而在从入口一进来4m高的空间插入了一个长24m的夹层,夹层作为一个新介入的体量从入口一直贯穿到工作区,下层为会客室、会议室、储藏空间及模型展台,上层为只有2.35m高的工作区,夹层上被极度压低的空间与工作区高空间在高度上的悬殊差异,使建筑内部产生了一种很强的张力,高空间的工业尺度被加强,而在夹层上身体得以更贴近粗大的混凝土梁,因此对这种结构的体验也被加强。这些都是原来空间所没有的,正是新旧并置后产生的这种尺度错位在保留历史的同时又带来了全新的体验。

设计草图:夹层空间

在材料的处理上,设计在前两跨低空间将原建筑结构的白色涂料层剔除,暴露出混凝土结构,尽管看起来这样做并非忠实地保持建筑的历史,但这样做使得结构的力量感因混凝土粗野的物质性得以加强,从另一个角度还原出工业建筑中结构的存在感。新建部分采用的黑色钢板试图与原来的铁轨这一工业遗存找到关联性并赋予新空间一种工业性格。而钢板、磨砂玻璃、白墙和白色橡胶地面等材料强调出新空间体量纯粹的形式,使得新介入元素的抽象性和原建筑结构的物质性在对比中也产生了一种强烈的张力。

设计对厂房立面也进行了改造,无框透明玻璃使延伸至立面的内部白色体量清晰可见。会客室作为一个独立元素又从立面上悬挑出来,成为一个展示性的橱窗。将原有大门的油漆 面层剔除,暴露出木头材质,以及将玻璃窗上方的混凝土梁暴露,这些小心促成的局部都成为原建筑既曾经存在又被掩盖的历史碎片,来提示建筑的本体特征及其累积的时间特征。

设计草图:入口立面

遗憾的是,这个在2009年完成的改造项目,在使用了三年之后的2012年4月于一周之内即被拆除,原因是整个厂区将被开发为高层写字楼。连带抹去的是厂区里其它工业建筑和成片的大树,事务所也不得不搬迁到一个四合院。建筑师试图在建筑改造中小心翼翼保存 的历史状态如今也仅仅成为了图片里的记忆。

文:华黎 by HUA Li

2012.05