近思远观:华黎谈作为基地的地景

Zoom In and Zoom Out:HUA Li’s Views on Landscape as a Building Site

采访:刘东洋(城市笔记人)Interview by Liu Dongyang, 2015.10

笔记人:去年秋天,《建筑学报》曾在武夷山竹筏育制场举办过一次小型研讨会。我们几位都参加了。有个话题会后一直在我心头萦绕:华黎的迹事务所承接的项目地处闹市区的好像没有。地处村边地头、树林石丛的,数量不少。这显然不是偶然行为,而是建筑师的有意选择。我想就着这个话头,请华黎老师继续跟我们聊聊他是怎样理解作为建筑基地的地景的。

华黎:好,再次欢迎笔记人老师和几位同学来我们事务所作客。

- 在耶鲁,亚伯拉罕的《空间奥德赛》

笔记人:我知道您在清华读了庄惟敏老师的硕士,论文还写了生态建筑,然后去了耶鲁。当年在耶鲁,都选过怎样的题目,遇到了谁?

华黎:我是1997年去的耶鲁。耶鲁建筑学的硕士课程就四个学期,一学期一门设计课(studio),没有毕设。第一年的任课老师都是耶鲁本系的,第二年的老师来自库伯联盟学院(Cooper Union)。会遇到谁有一定随机性。我第一年选过丽萨·佩尔科宁(Lisa Pelkonnen)的课,芬兰人,题目是在耶鲁建筑系馆后面做插入式改造,有点儿像城市设计;还选了斯蒂芬·哈里斯(Steven Harris)的课,题目是美国郊区住宅(suburban house),研究社区公共空间及单户家庭(single family)住宅设计的,是个比较实在的题目。我们借机在美国郊区小城镇做了调研;第二年遇到了雷蒙德·亚伯拉罕(Raimund Abraham)和彼得·埃森曼(Peter Eisenmann)。埃森曼是作为菲利普·约翰逊(Philip Johnson)的TA(助教)和他一起来上课。约翰逊当时90岁了,老先生基本都在讲故事和打趣,实际是助教在上课。第二年的题目更具挑战性。亚伯拉罕的题目是用建筑去翻译文学,叫《空间奥德赛》(Space Odyssey)。每个人都要先阅读一些他推荐的作家作品,包括艾米莉·狄金森(Emily Dickinson),萨缪尔·贝克特(Samuel Beckett)、里尔克(Rainer Maria Rilke)、卡夫卡(Franz Kafka)。基本上都是这一类。学生根据自己的兴趣挑选其中的一个作家,读他或她的作品,自己去找一个“基地”(site),建筑功能自定。课程的设置在于促使学生思考怎么用建筑空间去表达在文学作品中解读到的东西。

笔记人:您选了谁?

华黎:我选了萨缪尔·贝克特。

笔记人:《等待戈多》吗?

华黎:倒也没局限在贝克特的某一部作品里。可以提取不同作品中的某个场景或者一段内容,产生一个理解,去设计一个空间。我觉得还挺有意思的。这种题目和方法会迫使你在一开始思考很多东西,孤独(solitude)、缺席(absence)、对抗(confrontation),这些文学作品所描述的人的存在状态如何在空间中呈现其特质?这些不单纯依赖于感性——当然也有感性的成份在。但思考是一个很重要的开始,包括如何寻找场地。场地可以实际存在,也可以完全虚拟,最后的结果不是一个完整的设计,而是片段化的设计,完全依靠想象力的空间,没有也没必要组织成一个完整的建筑。

笔记人:没有了整体,是不是很多时候要靠剖面去反映内容呢?

华黎:对。没有了整体,往往也就没有了太功能性的要求。这样的设计课在很短时间内聚焦在了某些点上,带来了一定的思考深度,激发了想像力,让人兴奋。我自己感觉很有启发,画了很多图,有些不是从现实角度出发,可作为在校训练,很有收获。

笔记人:这类主题性建筑(Thematic Architecture)在1980年代末的美国还是有针对性的。里根时代,建筑业变得愈发流水线化,功能、规范、市场,死死地捆着建筑师的手脚。“文脉”弄成了城市布景,“解构”刚出来。而这种电影般的主题建筑设计落到了更为私密的层面,思维比较寓言化。霍尔(Steven Holl)他们当年做的《活页建筑》(Pamphlet Architecture)也算这个路子。库伯联盟就更不用说了,亚伯拉罕历来如此。华黎老师,在亚伯拉罕给你们上课之前,知道他吗?

华黎:在国内的时候不知道,那时国内资讯传播太受限制,还没有网络。出去了,就知道了。

笔记人:在亚伯拉罕的点拨中,什么东西对您触动比较大?

华黎:我觉得是这样,因为你是从文学作品出发的,所以你比较自由,你的眼光不用局限于很现实的东西。在这种情况下,我回忆当时一开始我就对某些基本问题有了一些基于想象的逆向思考。比如,建筑的内与外的关系。我当时做了两张图,一张是从贝克特自己房间里看到的窗外城市场景。然后,把窗户里的场景从城市切换成一个人,就像看到窗口站着一个人。感觉两张图一个在室内,一个在室外,同一个窗户,场景变化导致空间关系逆转。这让我觉得人对空间的感受都是相对的。延伸出去说,我意识到了参照物正是我们对于所谓“内与外”界定的重要框架。像院子,它相对于房间而言,常被理解为外部,可从街道的角度看,院子成了内部。这类视角的转移,常带来想象上的突破。

当然,亚伯拉罕的设计课让我思考最多的是如何把人置入一种更原始更基本的空间状态去(archetypal)。空间原始些,触发力会更大。陌生和未知都是滋生想象的条件嘛。除了我刚刚提到的内和外的关系,还有明和暗,它们也可以说是空间最基本的品质。而基本品质是空间最核心的东西,与精神相关。你一聚焦到现实问题时基本就不太会深入思考这些问题了。

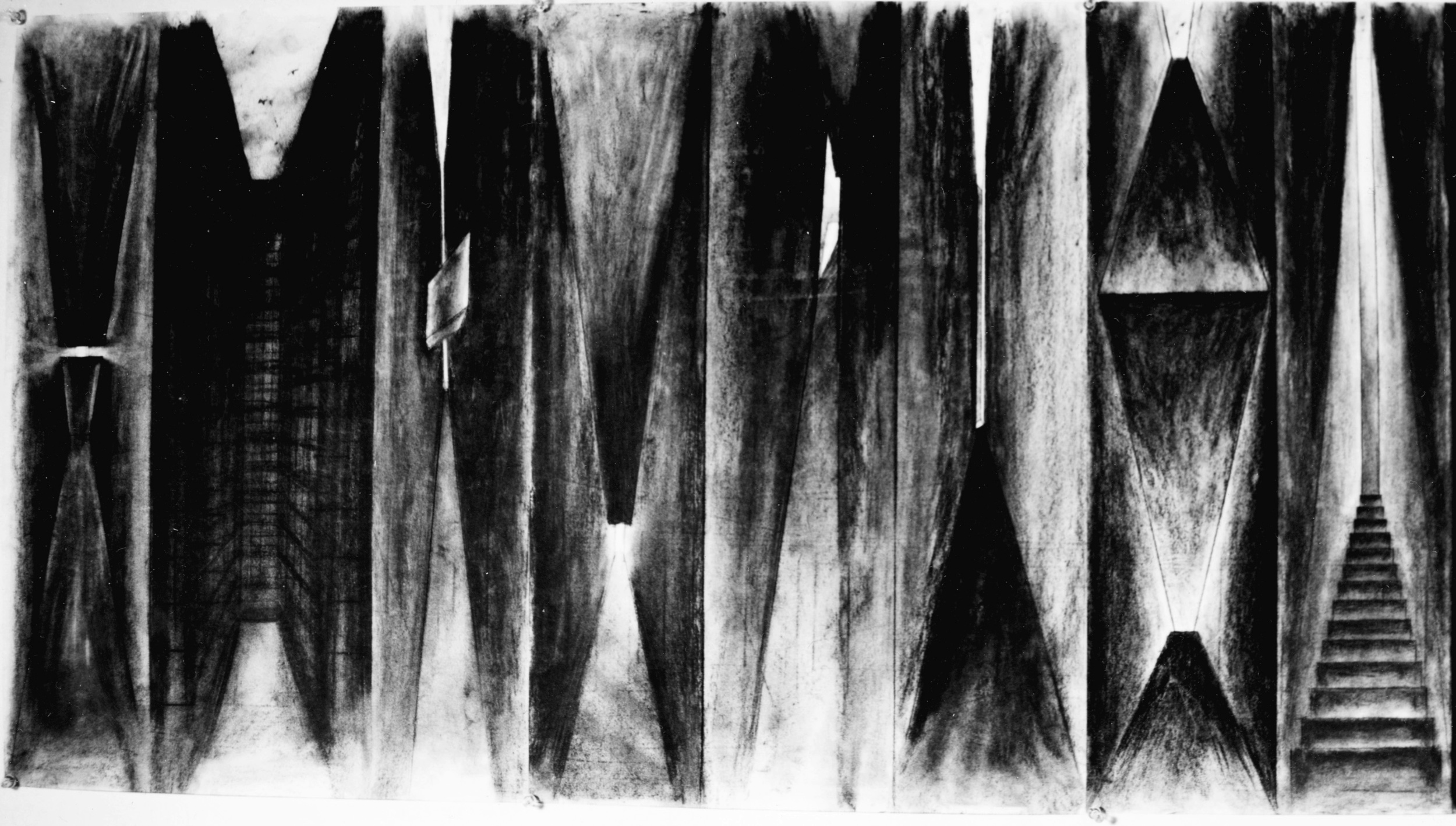

华黎在耶鲁的《空间奥德赛》作业之一:内与外的思考。左:室内,右:室外

笔记人:这些思考会物化成为设计吗?

华黎:会,这是回到建筑学的关键。比如,墙体作为分隔空间的面,常被我们当成一个均质的物质元素去看待,在平面图上,往往就是一条或是两条线。可当我们把墙体放大了去思考,墙体自身是否会有空间的可能?我们就会想到原来在墙体中间也可以插入空间的。也就是说,两个房间中间的一道墙体也可以转化出来一个空间。比如,我们在这道墙上开一个窗洞,从一个房间看向另一个房间。墙如果足够厚,中间就蕴藏了插入一个空间的可能,两个房间之间就多了一个层次。这道墙就再也不是简单的一条线,也不是一般意义的物质构造,而是成为一个空间。

华黎在耶鲁的《空间奥德赛》作业之一:墙与空间的思考

华黎在耶鲁的《空间奥德赛》作业之一:明与暗的思考

笔记人:在艾森曼的课上又收获了什么呢?

华黎:艾森曼的途经跟这个比可以说完全是两种方法,他非常强调方法论。简单地说,二者之间的差别类似文学和哲学之间的差别。埃森曼对待建筑的方法是纯粹理性思维的。我记得,他当时做过一个系列讲座,谈了他对帕拉迪奥(Andrea Palladio)建筑的形式分析以及对特拉尼(Giuseppe Terragni)建筑的形式分析。

笔记人:这一块影响到您,帮到您了吗?

华黎:我觉得他对我现在的方法没有本质上的影响,但他的设计课教给我对方法的欣赏。这么走一遍,对加强设计的逻辑性和条理性还是非常有意义的;再有,埃森曼是位非常好的讲者。他讲建筑史和建筑中的根本问题时,条理清晰。而他的设计课则需要通过图解和设定的语法对形式进行操作,题目就是重建耶鲁的建筑系馆。

华黎在耶鲁的课程设计:耶鲁建筑系馆设计图解

- 基地的感悟与捕捉

笔记人:最早听说华黎的名字是从常梦关爱中心开始的,然后是高黎贡的手工造纸博物馆。最近,您给我发来了12个项目的设计草图。我看了看,里面有11个项目都处在大尺度的地景之中。这是您主动选择的结果吗?

华黎:应该说是。我这几年做过的项目,多数都是在自然环境或者是乡村环境里,比较少在都市地段,我给您发的草图里即便项目地处都市也多在公园里。

笔记人:迹.建筑事务所从不选择高层住宅或办公楼吗?

华黎:城市里的项目也在做。比如,去年在深圳参加了刘晓都组织的一个集群设计,在留仙洞绿廊地下做一个商业办公建筑;现在在海口做一个初中。当然学校这种项目很容易自成一体,它和城市的关联性毕竟不像商业和综合体那样跟城市的关联那么强。还有,以前在成都双年展提出的街亩城市设想也是针对城市问题的。

就比例而言,我们做的地景中的建筑确实多一些,确实有我个人的兴趣在里面,也可能从造纸博物馆开始,本来一个偶然的事情,增加了我对乡村或者说有地域特征的环境的喜爱,然后就做下去了。做多了,类似项目的业主也会找你。上次有个业主,他们想在西部某环境较好的地方做精品酒店。我问她怎么知道我的,她说是朋友介绍的,看了我们做的造纸博物馆,觉得和环境结合得很好,然后她补充一句:听说你们超过300平米的建筑就不做了!哈哈,吓人吧。我赶紧说,这是谣言,好吧?这话可不能传出去,传出去,我们就得关门了。光做300平米以下建筑的建筑师还怎么活啊。

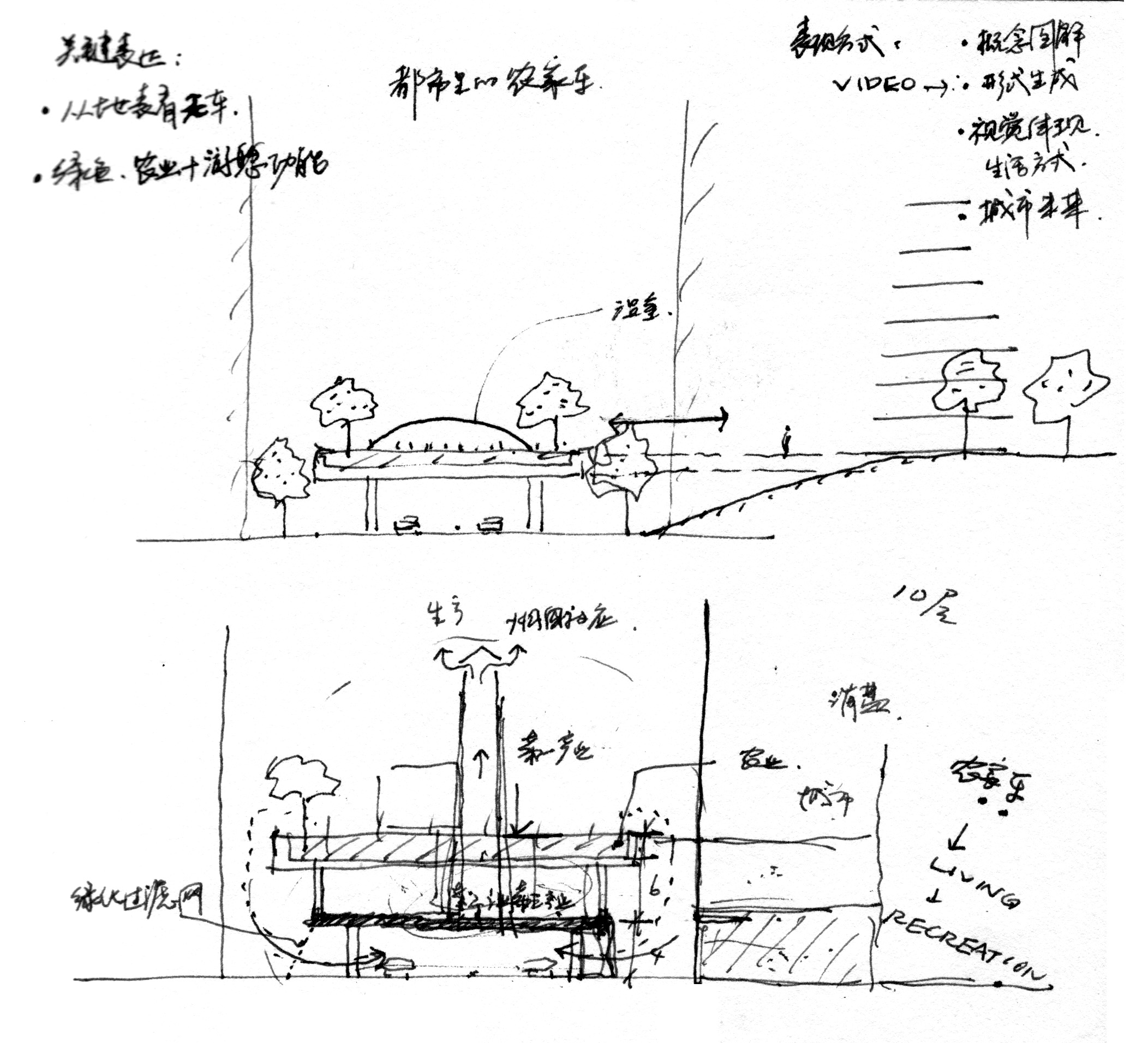

迹.建筑事务所的“街亩城市”构想图

笔记人:在这类乡间地头的项目中,您会二次选择基地吗?

我们知道,国内的规划条件往往可以改。业主来找您时,地可能都买了,容积率也定了,但是还可以改。您会跑到现场之后,对业主说,这块地周围的风景不够美,换另外一块场地吧?

华黎:好像还比较少。大部分都是业主先确定了基地。即便像通州运河边的林建筑项目,这个地点也是一开始业主就和公园选定了的。高黎贡项目的基地也是事先选定的。

笔记人:为什么高黎贡手工造纸博物馆会选在那个位置上呢?建筑和村子拉开了一段距离,在村口,没有在村子里?

华黎:那块地是那个村里唯一一块可以用来建设的集体土地。那还是开了村民大会表决签字了的。土地在中国还是稀缺资源,业主说你自己挑块地吧,这种机会还是比较少。

高黎贡手工造纸博物馆的基地总图。

华黎笔下的高黎贡村落

高黎贡手工造纸博物馆场地记录

笔记人:所以,您对建筑周围的风景是否纯粹,不是特别在意,是吗?

华黎:也不能说不在意,选地还是一个很重要的行为。这么说吧,我第一次去场地,如果场地有东西可以打动我,我就做,不然就不做。比如威海的那个岩景茶室,那块地就特别打动了我。基地也在一个公园里面,是以前人挖山、挖石头、挖出来的一片绝壁。我第一次去的时候正好下完雪,整个岩壁、雪、枯树就是一幅水墨,马上抓住了我。场地本身已经有了某种属于自身才有的品质和特性,就会很吸引我,这是我选择项目的重要因素,在这个项目里功能反而成为相对次要的因素。

笔记人:您有没有自己记录场地感受的方式?

华黎:我会画速写,但画的不多。感受记在脑子里,再拍一些照片,有时会用平面做记录,比如说造纸博物馆,因为没有地形图,我就必须得做一下地形记录,做的过程也是在加深对场地的认识。多数时候,还是以在场地上的直观感受和拍照为主。有条件的话,我还是信奉现场设计的。现场的这种感受是一比一的,非常直接。

华黎勾勒的岩景茶室地形图

威海岩景茶室

笔记人:建筑师能自我培养对于基地的感悟力吗?默库特(Glenn Murcutt)对澳洲一草一木皆有心得,多数城里的建筑师怎样获得这种敏感呢?

华黎:我觉得敏感有一部分是你先天的,有一部分是可以后天培养的。后天的事情可能就跟旅行有关,多看,用心地看,就是捕捉地景线索的关键。

这个还跟建筑师的阅历有一定关系。你去过很多地方,看过很多地方,就能培养你的眼光,就有知识的东西在里面。先天的能力更多是在感觉里,后天训练靠知识的弥补,我觉得也是有用的。我之所以觉得旅行是最好的建筑教育,不是说走马观花,而是用心地观察和用脚去丈量。我们如今旅行的时候往往不再像柯布(Le Corbusier)或西扎(Alvaro Siza)画那么多速写了,但我还是倡导要多画一些去过的房子的平面、剖面,同时要步量房子。这样,你就把感官体验和理性认识紧密地联系在一起,所谓心脑一体。

嵌入大地

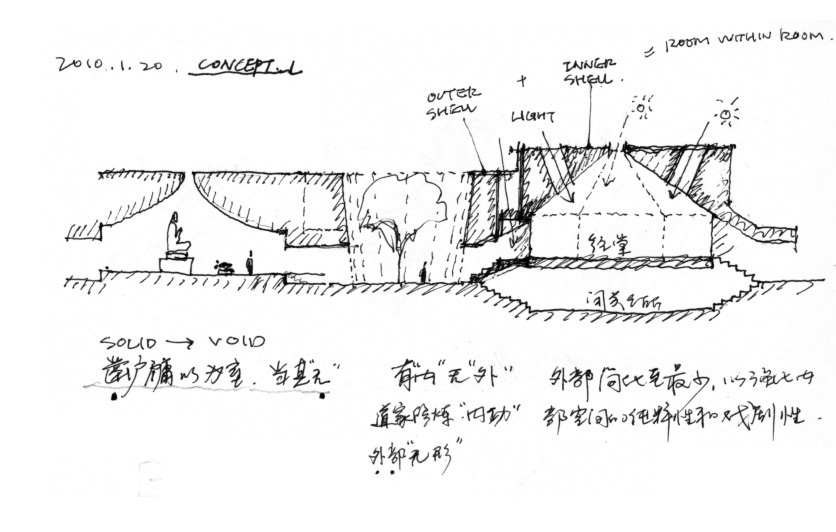

笔记人:您讲了耶鲁时期的作业,讲到了明与暗,我忽然就想到,您并不是一味地要让建筑亮起来的人。同时,您的一系列建筑都跟大地有关。比如那个从来没建成也没有发表过的道教中心,在大的剖面模型上,整个庙被摁到地下去了。您把“道”字给拆了,变成洞及走廊。

华黎:哈,那是个形式游戏,那个项目最后没建成很可惜。

延庆的道教中心

笔记人:草图里有个新疆天池项目吧?大平台,建筑主体也是半下埋的。您对这种嵌入和下挖的动作,很感兴趣?这个动作可以追溯到亚伯拉罕老师那里去吗?我发现,他也做了这类嵌入大地的建筑。

华黎:感觉会有些潜在联系。当时在亚伯拉罕的设计课上,对空间的思考中很重要的一项就是跟大地的关系。我觉得,建筑和大地的关系该是诸多建筑关系中最基本的关系之一。你决定让建筑嵌入还是漂浮在大地上,是沿着水平向还是垂直向发展,这是再基本不过的问题。即使当时课上的基地一词没有直接说“大地”或是“地景”,完全自己虚拟,我还是会回到建筑跟大地的关系上去的。

您刚提到的几个例子都是建筑跟大地联系特别紧密的项目,尤其是天池边上的那个游客服务中心。我们前年做的,没建,也挺可惜的,我自己很喜欢那个项目。

你如果只看所谓的建筑基地,它就是距天池100米的一片斜坡。但你一抬头,雪山就进来了。有雪山在那里,当时,我们就觉得应该让建筑露在地上的部分尽可能变小,减少对自然景观的影响。像这样一个处于更大自然背景中的基地,从更大的尺度去看待基地会特别有意思。只看红线范围内的基地本身眼光会太局限,还要看场地跟天池以及和雪山是怎样的关系。天池实际上是高原的一个堰塞湖。雪山上的雪融化了之后,水流到这里,给堵住了、堰塞了,形成了湖面。然后山这边又低下去,水通过两条溪流又流了下去。这个时候你看,这个基地的所在地不就是一道大坝吗?既然它是大坝,不用挖你都能想象得到,它的地下构造一定是山上冲下来的巨石形成的。我想象着地下有很多这样的岩石。那么,如果这个游客中心挖下去一些,也就成了对天池地质或地理构造的展示。我就想把它挖下去,估计会遇上一些岩石,人们进到地下空间去会看到地质层叠的痕迹,这样,就创造了体验天池地质构成的机会,也让人感受到这个地方就是一个坝。一个小的空间可以体现出大环境的历史过程,我觉得挺有意思。当时,我都想过在开挖岩层时根据挖的现场情况再进行内部空间的二次设计,就像考古发掘那样,不断地调整建筑和地层的关系。这个项目可以说是建筑和场地之间有着特别紧密关系的独特案例吧。

天池游客中心透视图

不同尺度上去理解天池游客中心的基地

天池游客中心里的地层剖面

笔记人:怎么没建?甲方换人了?

华黎:决策层没魄力做决定,总怕有反对意见。

笔记人:武夷山玉女峰公路下面修建洞窟茶室的设计,是不是也是类似原因终止的?

华黎:要施工的话,那条路得断掉。如果路断掉的话,整个武夷山景区内部的游客流线都要重新规划,包括那些电瓶车路线啊什么的。即使动工,也要跟旅游旺季错开,由于比较复杂一直还没动。

笔记人:您这种高度嵌入大地的设计引来了另一个话题。像葛如亮先生当年做习习山庄时曾把山体的巨大岩体暴露在山庄里,跟岩景茶室相似。基本是巧于因借,调和人工建筑跟山水的关系。可玉女峰公路下的洞穴或是道教中心的全地下下埋,让我想到藤森照信、篠原一男等人做过的带土间或是地下洞穴的房子。这些日本建筑师一方面会强调土穴跟日本人的身体性有关——矶崎新就这么说过——另一方面,那种出现在当代家居里的暗空间跟异化的现代世界有关。您下挖的时候,会考虑这类心理要素吗?

华黎:没有那么强烈的意识。下挖更多地跟我自己的感觉有关。上述三个项目都是从我自身的感受出发,形成了对场地的认识,进而物化成了建筑的某些空间特质。天池那个特别明显。

而2010年做的那个道家中心其实不算下挖,地点在龙庆峡山脚下,延庆的大平原上,只是利用了场地的高差,从场地特征和建筑定位来说,一定要水平向铺开。出发点是营造一系列内向性的具有教育和修行功能的空间,有点像修道院。所以用了内院来组织空间,这是一个很自然的感受和结果。

武夷山玉女峰公路下的洞窟茶室

笔记人:然后,您从道教中心开始就选择了夯土?

华黎:没有。道教中心是全混凝土结构。当时,孝泉小学刚做完,对清水混凝土技术有了一些经验。道教中心不是有很多曲面吗,觉得是个挑战。您觉得像夯土,可能是因为屋顶有覆土绿化吧。当时想做一个浑然一体的东西,管线啊什么的都藏在结构空间里了。施工图都画了,没盖。

笔记人:什么时候选择夯土了呢?算不算从土地热爱向手工艺热爱的延伸?

华黎:尝试夯土也就是从林建筑开始的。目前也就这一个项目里做过。采用夯土墙的想法就是因为结构是木头的。我当时想,如果墙用土就是“土木”了。还是觉得它跟自然有一种很亲近的联系,房子毕竟在公园里。这也是一种主观感受的选择吧。另外就是就地取材,从下挖做基础取出来的土做的这些夯土墙。

笔记人:是吗?哪来那么多色彩?

华黎:那些色彩是我们设计的。有些地方加了氧化铁的矿粉,这样形成横向的一条一条的肌理。其实挖地基的土也不够,又从外面运了一些土。以前也没做过,在现场就做了一些样板墙,调配比。实验费了些功夫,做了三四次才找到比较合适的配比和完成效果,我觉得最后的形式呈现和工艺还是有密切关系的。分层夯筑时我们沿底部多铺一点小的豆石,这样层的肌理在墙上就可以读得更清晰,层层痕迹也给墙体带来了尺度感和细节。

在地的建造

笔记人:您的这些项目多不在大城市里,从高黎贡到武夷山,很难得到城市建造体系的支持。我们上次武夷山座谈时,大家就谈到地方性建造该不该有预先的容差设计。包括上次去通州,您当时也提到了林建筑的结构装配时的一个细节:叠层木构构件在空中相交时,立体交接的精确度要求非常高,您后来设计了交接点上的万能交接环。这样的困难常见吗?

华黎:在高黎贡反而不是个问题。那个博物馆基本上都是传统手工方式建造的;孝泉小学混凝土浇的好,因为我们幸运地遇到了一个负责的项目经理。他希望把它做好,换一个人肯定浇不成那样。所以一开始他就做一些样板墙啊,讨论技术细节啊,非常积极地参与到建造尝试里面去了。

林建筑的结构是在工厂加工好构件然后现场安装的。这时,构件的结合变得重要起来。首先柱子起来就有一定的定位误差,单个构件尺寸也有误差。交接处是靠钢环还有插入木头里的钢板依靠螺栓和销钉来固定的。这会导致有些梁装上去了,剩下的梁装不上去,很麻烦。那就得在现场比对定位,位置合适后,拿下来,再进行螺栓位置加工。本来能在工厂做的工作比如穿孔必须在现场做。

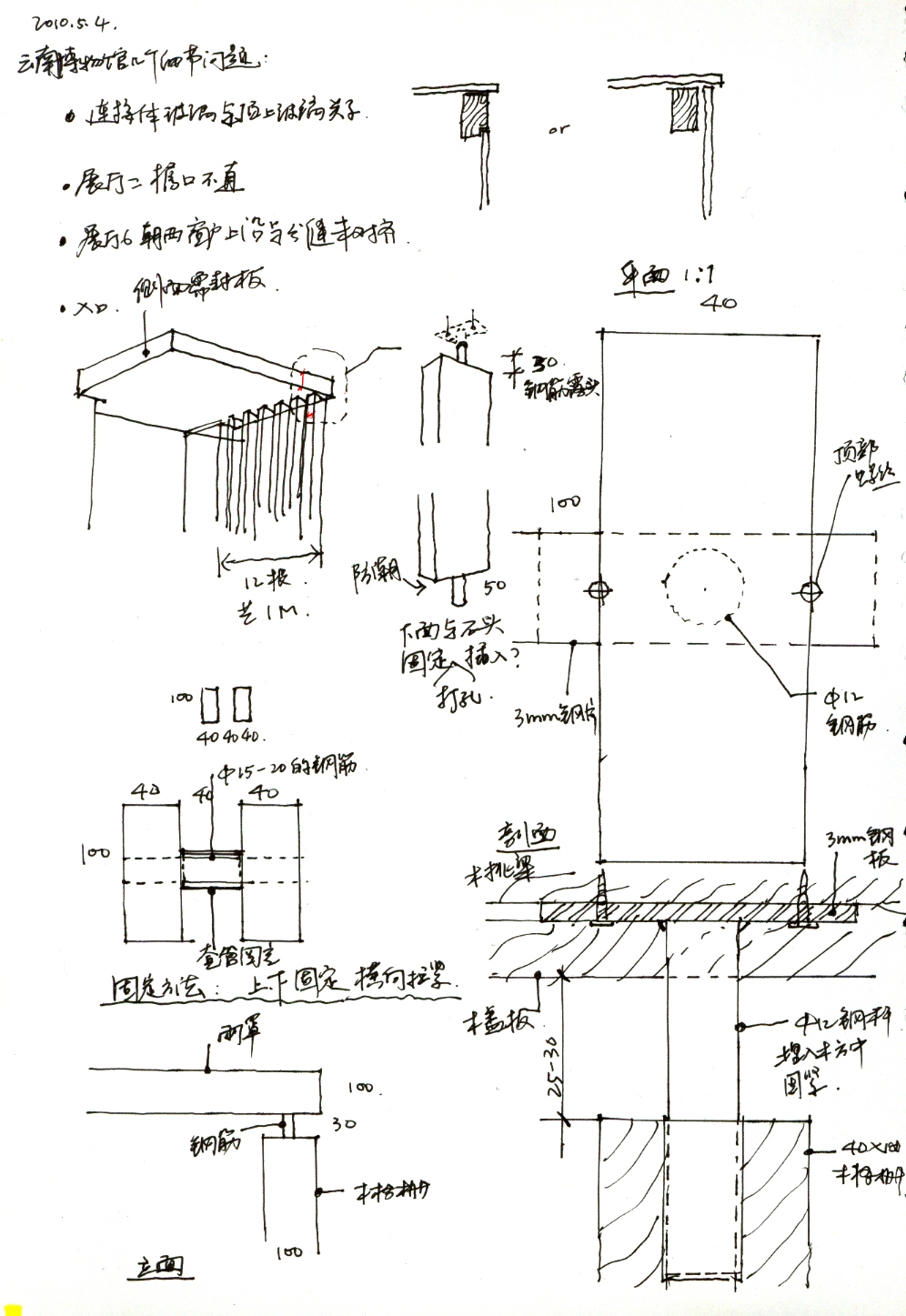

高黎贡手工造纸博物馆的构造草图

笔记人:所以,在地的建造要会应变。在回到这个话题之前,请教您一个别的问题。您上次在武夷山座谈时特别讲到您喜欢工业建筑,这是随口说的还是有思考的?

华黎:不是随口说的,我是挺喜欢工业建筑的。像我们在798对面C9的改造项目不也是工业建筑吗?

我觉得工业建筑“非常建筑化”,非常基本,文化性不是那么强,更直接地跟建筑本身的元素比如结构、空间、采光有关。而且工业建筑的建造逻辑往往可读。像结构与墙体关系,以及结构本身的构成,都可以清晰地呈现出来。我觉得这是建筑的一种品质,有一种力量在里面。这跟西扎那种完全用空间去表达更文化性和绘画性的方式不同。

笔记人:这是否意味着您比较排斥“画家建筑师”的作法?

华黎:不会,我很兼容。您从我做的这些项目中也可以看到,最后结果差别还是比较大的,从形式到语言和材料的选择,差别都比较大。我不是那种从一种成熟语言出发的建筑师。当然,建筑师做久了也会慢慢形成自己熟悉的语言。

笔记人:当您被媒体描述为一个“在地”建筑师时,您觉得这是不是一种语言?

华黎:那就看我们怎么理解这个“在地”里的“地”了。就像我们上次座谈时所谈到的那样,“地域”的“地”概念可大可小,可具体可抽象。如果“在地”的“地”泛化成为“地域主义建筑语言”的话,肯定不是我关心的事儿。我所言的“地”总要回到具体的基地上去。

笔记人:赞同。然后,我们可以回到之前的话题上去了:如今所谓“在地的建造”既希望现代技术的介入能在关键部位能帮助地方性建造大幅度提升使用效果,同时,又不要太贵,太过侵犯甚至消灭原有的建造体系。这算不算矛盾?

华黎:所谓地方性建造从来都不是一种单纯的体系。它还是需要用到现代工业的东西,所以如果当地操作不了就比较麻烦,就还得从外部,至少一部分还得从外部来输入,比如说在村里做木结构,工匠做木结构很熟练,庖丁解牛级别的,可他不会做防水,不会做卫生间,这都很正常,因为他不在那个体系内。但现在的建筑没有防水,没有卫生间不行,所以还得从外部输入些东西。

但我觉得,刚才在谈地域性的话题,地域之所以存在就是因为它还有这样一个系统,一个相对封闭的系统,它才能有“地域”这个概念,如果它被同化了,“地域”的概念也就不存在了。所以,我对“在地建造”的理解就是在某个地域里还存在一种系统,这种系统包括了它的建造方式,它跟周边资源的关系,还包括气候以及跟周边的人文关系。如果这类条件和关系还存在的话,你就可以去运用它,如果不存在,也就没有必要去强求了。像武夷山这样的地方,我说的这个系统就处在一个被同化的过程当中。像混凝土技术、砌块墙体也不是说只有那里才有,全国乡镇都有,包括这种用砌块镂空墙来通风的方式,在云南啊,到处都有。可就看你怎么去运用它。更重要的是,你得问问,在你这个项目里用这个是不是适合,其实就是竹筏厂里面有烧的工艺,有大量的烟冒出来,才会导致我采纳了砌块镂空墙。可见,还是得回到项目本身,这才是一个更自然的选择。

原型性建筑的价值

笔记人: 最后一个话题:在您的某些项目里,比如水边会所,我会在设计说明里读到 “折叠的范斯沃斯”(A Folded Farnsworth)的提法。此处,您明确给出了作为先例的原型建筑。您会经常这么做吗?原型建筑对于我们的设计来说到底有何意义?

华黎: 为什么我当初会用这样一种方式去表述呢?因为对于这个设计来说,我对它最基本的理解是这样的:在一个场地上,建筑就是由两张水平面和支撑柱们所构成的形态。场地有很好的景观,最主要的想法就是希望人在里面也是透明的,人在里面能够时刻感受到外面的景色,跟范斯沃斯最基本的图解关系一致。

在我看来,所谓针对“原型性建筑”的思考,它实际上还是把设计领向了对建筑最图解化、最基本的理解。它又回到了项目跟场地的最基本关系上去了。当然,等回到具体形式和建造层面的细节,水边会所跟范斯沃斯完全不同。那么,有原型的参照思考,作用还在于建立一种概念。也可以说,你是在用一种基本概念去引导设计,尽管我现在有的时候并不依赖于这种做法。有时候就是感性地去画,在画里面再去捕捉。但有的设计是用概念来引导的。

“折叠的范斯沃斯”

林建筑场地上,华黎对树林里的分形几何思考图

笔记人:恰好范斯沃斯正是一个关于“建筑与风景”的例子。我们换一个类型吧。譬如图书馆。我们想到图书馆原型时多半会想到巴别塔(Babel Tower),想到阿斯普兰德(Asplund),想到康(Louis Khan)。这类原型里,我们思考的是什么关系呢?

华黎:机制或是制度。就说康做的埃克塞特(Exeter)图书馆吧,他的基本思考在于图书馆的原型关系上。它的建筑平面实际上是跟图书馆如何被使用的这种institution(机制)相关。比如康说,“当你读一本书时,你去找有自然光的地方”(“when you have a book, you go for natural light”)。这就是他为什么把“阅览室”(reading room)都做到外围,把书库放到中间的原因。当然,书库在中间,也形成一个有精神性的殿堂空间,物理层面上讲,纸质书也怕光。这都是些很有机的想法,让你感觉康的思考很严密,前后一致,无懈可击。但我后来想,这种作为类型的原型建筑还是有其时代条件性的。比如说以后我们的书不再是纸质的,变成电子化了,那你在阅读时候就不一定需要自然光。阅读间放在外围,结论也就不一定成立。康自己肯定也意识到建筑是受时代条件局限的这个问题,所以他说所有的机制都处在变化中(all our institutions are on trial),每一次设计,都需要重新思考。我觉得在具体经验里思考原型的变与不变,很有意义。

笔记人:一次一思考。您每做一个项目,也会在地方性经验里寻找原型性参照吗?比如,在武夷山时,您带我们参观窑场,您指着那个巨大的竹棚子说,竹筏厂库房就照着它那么做;还有,您在最开始去武夷山踏访那些农村修竹筏的小作坊时,您说,您注意到整个房子的墙面都被烟火熏得黑黢黢的,筏工靠着火炉里的火光在烤竹子、压竹子、串竹子,然后,您的新竹筏厂的厂房里,您也要复制一次这种火光和幽暗的对比。

华黎:是,竹筏厂里确实有好几方面的因素叠加在一起。有这个作坊体验的移植与再造;有现代厂房对屋顶形式的考虑;有对混凝土砌块地方常见作法的改良。我的确觉得对地方性的资源调查很重要。

像造纸博物馆,武夷山竹筏育制场,都是在一开始对当地既有的建造特点有一些了解,知道哪些从现实操作层面上是可行的。武夷山竹筏厂新的仓库设计就是借鉴了当地有的竹结构建造传统来建。而像我们最近在云南的一个咖啡庄园项目选择用砖来建造,就是因为砖是当地最普及的一种材料。场地当中和周围建筑都是用的砖,包括场地里面一个要改造成博物馆的老电影院,都是砖砌体建筑,当地也有砌造传统。新建筑既利用当地资源,也更好地融入了环境。

云南怒江新寨咖啡庄园咖啡仓库

云南怒江新寨咖啡庄园加工车间

笔记人:这个砖拱建筑在云南哪里?

华黎:在怒江边的潞江坝的一个村子里。用砖的选择可以说来自于对场地的判断,然后拱顶这个形式可以说跟材料特性有关。我们用了灰砖和红砖以营造不同的氛围,而两种砖都可用也是对当地做了调查的结果。我觉得在比较偏远的低技术环境下,能利用地域具有的条件还是非常有意义的,我不希望最后的建造方式完全来源于外部而且成本很高。

笔记人:从作为基地的地景一路讲到了手艺,讲到地方性经验。我得感谢下华黎老师的慷慨分享,也期待您云南的新作,希望下次会聊到它。(完)